政府が設定した避難指示区域外からも、多くの避難者が賠償のあてもないまま「自主」避難を強いられた。一方で、経済的な理由、家族の事情などで、避難したくても避難できない人たちもいた。チェルノブイリ原発事故後制定された「チェルノブイリ法」のように、住民が居住し続けるか避難するかを選択でき、どちらの場合も国が支援するという区域は設定されなかった。

チェルノブイリ法とは チェルノブイリ原発事故後、5 年目に制定されたチェルノブイリ法においては、追加被 ばく線量年5mSv もしくは土壌汚染のレベル(放射性セシウム濃度)555,000Bq/m2 以上(ロシアの場合、1,480,000Bq/m2 以上)で義務的移住、年1 ~ 5mSv もしくは185,000Bq/m2 以上の地域では、移住した場合に住まいや職業などさまざまな支援が受けることができた。また居住し続ける場合は、医療保障、医薬品の供給、安全な食品供給などの支援を受けることができた。一方、福島原発事故後の政府の対応は、年間積算線量20mSv以上の地域は避難対象となったが、土壌汚染の基準はなかった。

相次いで打ち切られた住宅支援

原発事故の避難者の多くが、災害救助法に基づく住宅支援1を利用して避難生活を送ってきた。この制度は、地震などの自然災害を念頭においてつくられた制度であるため、長期にわたる原子力災害には対応できていない。それでもこの制度に基づく住宅支援が、多くの避難者の生活の礎となってきたことは確かだ。このため、住宅支援の打ち切り方針が報じられたあと、多くの避難者や支援者が、政府・福島県に対して、同制度の継続を求める要請を行った。

しかし、2017 年 3 月、政府は、避難指示区域以外からの避難者(いわゆる自主的避難者)約 2 万 6,000 人を対象とする住宅支援を打ち切った。

2019 年 3 月には避難指示が解除された地域からの避難者への住宅支援および低所得の避難者向けの家賃支援が、2020 年 3 月には、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村の帰還困難区域からの避難者を対象とする住宅支援が打ち切られた。住宅支援の終了後も、多くの避難者が避難継 続を選択した。中には生活困窮に陥る避難者も

多くいた。支援団体のもとに寄せられた相談からは、公的な支援が打ち切られたことにより、生活の基盤を失い、経済的な困窮に陥るケース、「国に見捨てられた」という心理的な孤独感、「もう避難している状況ではない」という社会的な圧迫が避難者を苦しめているケースがみられた。実際には、避難元の状況は決して好転しているとはいえず、避難を継続したいという気持ちがありながら、それを選ぶことの正当性をたえず自問自答せざるをえないような状況に悩む避難者もいた。東京都や新潟県などの自治体や民間団体による調査も、こうした避難者の置かれた経済的困窮や心理的な圧迫を裏付けている。

一方で、住宅支援の打ち切りの前にも後にも、国は、避難者の置かれている状況に関する調査を実施しなかった。このため、避難者が置かれている状況の全体像を把握することは困難である。

出典:尾松亮著『3.11 とチェルノブイリ法』(東洋書店、2013 年)

オレグ・ナスビット,今中哲二「ウクライナでの事故への法的取り組み」

JSA e マガジン No.24「ウクライナの『 チェルノブイリ法』」(2017 年12 月16 日)

をもとに作成。

避難者の困窮にコロナが追い打ち

出典:関西学院大学災害復興制度研究避難疎開研究会「原発事故で避難された方々にかかわる全国調査」(概要)最新版(2020 年11 月)

関西学院大学災害復興制度研究所の研究グループが、原発事故による避難者を対象として 2020 年に実施した調査では、避難により、臨時雇用、パート、アルバイト、無職の割合が増加したことがうかがえる。この傾向は、区域外避難者において一層顕著である。同様の傾向は、新潟県の設置した検証委員会による調査結果も示している(p.6)。

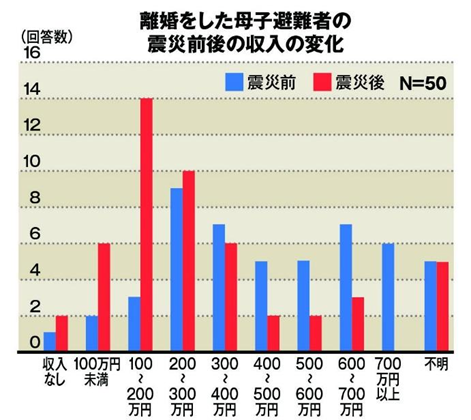

また、避難により、単身世帯もしくは子どものみと同居するようになったケースが増加している。離婚が増加し、母子避難者が増えている。離婚をした母子避難者の年収は 100 万円未満、100 ~ 200 万円未満が大幅に増え、困窮化が進んでいることがうかがえる(図)。

(「福島の今とエネルギーの未来 2022」)